-

公開日:

-

更新日:

訪問介護の業務継続計画(BCP)とは?策定のポイントと対策を解説![自然災害編]

今回は2025年4月から未策定の事業所は減算(業務継続計画未策定減算)になるBCPについて解説です。

突然ですが、BCPの作成は完了していますでしょうか?

- 大枠完成したが雛形を活用しただけなので、内容に自信がない

- 作成にとても時間を要している

- 自然災害などの影響で、実施記録などの書類が消失するのが怖い

上記の悩みをお持ちの事業所様はとても多いかと思います。

BCPの作成には平均3ヶ月かかると言われているので、早めに着手して見直しにもしっかり時間をかけることが重要です。

「業務継続計画(BCP)」で厚労省から発表されているガイドラインでは、大きく「自然災害」「感染症」の対策に分かれます。

この記事では、「感染症」における「業務継続計画(BCP)」の概要と策定のポイントについて解説いたします。

▼「感染症編」はコチラ

「訪問介護の業務継続計画(BCP)とは?策定のポイントと対策を解説![感染症編]」

「訪問介護の業務継続計画(BCP)とは?策定のポイントと対策を解説![感染症編]」

目次

業務継続計画(BCP)の概要

業務継続計画(BCP)とは?

BCPとは「Business Continuity Plan」の略で日本語では「業務継続計画」と表されます。厚生労働省より2021年2月に発表され、すべての介護事業者が2024年3月末日までに策定することを義務づけられました。

業務継続計画(BCP)は、自然災害や感染症など不測の事態があった場合でも、「重要な事業を中断させない」「中断しても可能な限り早い時間で復旧させる」ための体制を整備するという観点から、すべての介護事業者への策定が義務づけられました。

厚生労働省が掲載している資料によると、下記の通りです。

“大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを業務継続計画(BCP)と呼ぶ。”

出典:介護事業者における業務継続計画(BCP)について(厚生労働省老健局)

なぜ、業務継続計画(BCP)の策定が必要か?

昨今、地震・水害などの大規模災害や、新型コロナウイルス感染症の流行などがみられる中で、そのような不測な事態が起こった際にでも、適切かつ迅速な対応を行う必要があります。特に介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないと位置づけられています。

そのため、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を平常時から準備・構築することで不測の事態に備えておく必要があるのです。

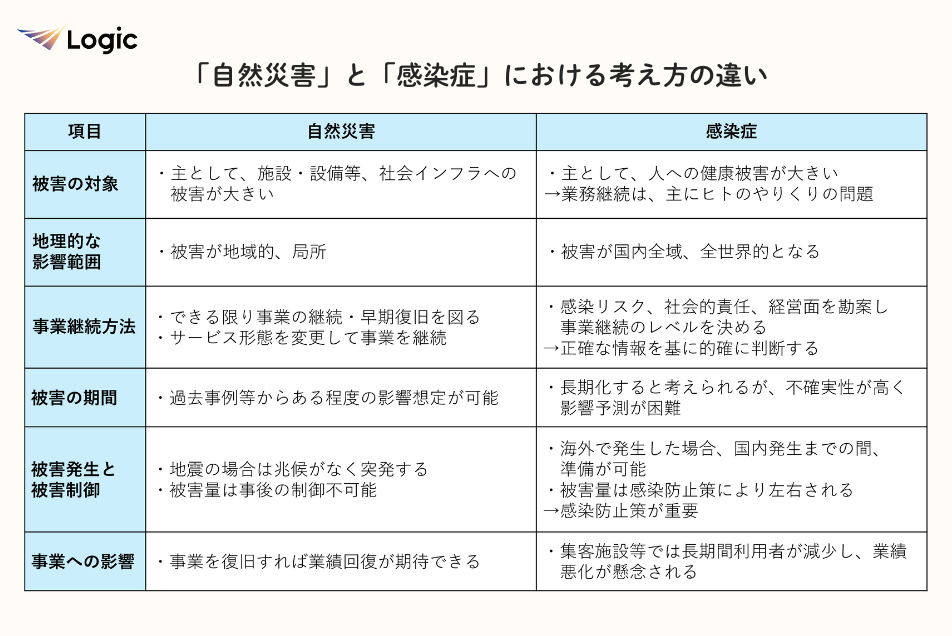

「自然災害」と「感染症」で異なる対応の考え方

業務継続計画(BCP)の策定にあたり、大きく2つの観点があります。1つは「自然災害」、もう1つは「感染症」です。

それぞれの考え方については、下記表をご参考にしてみてください。

業務継続計画(BCP)の策定[自然災害]

ここでは、自然災害時の業務継続計画(BCP)の策定について解説いたします。

対応のフローとしては大枠で5つあり、順を追って説明いたします。

- 総論

- 平常時の対応

- 緊急時の対応

- 他施設との連携

- 地域との連携

1.総論

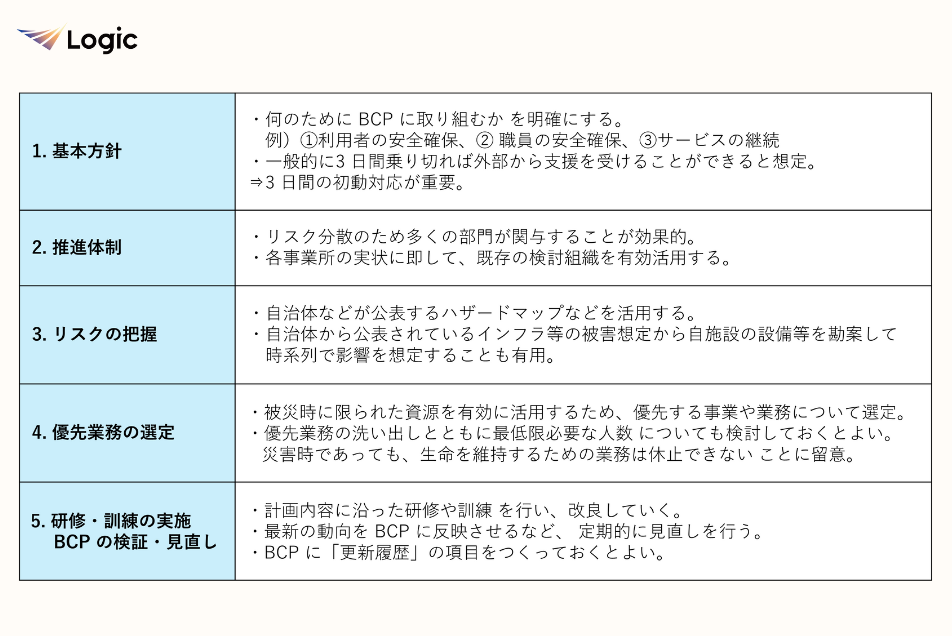

「1.総論」では以下の対応が必要となります。業務継続計画(BCP)の策定にあたり、まずは全体の体制を整備することが重要です。

2.平常時の対応

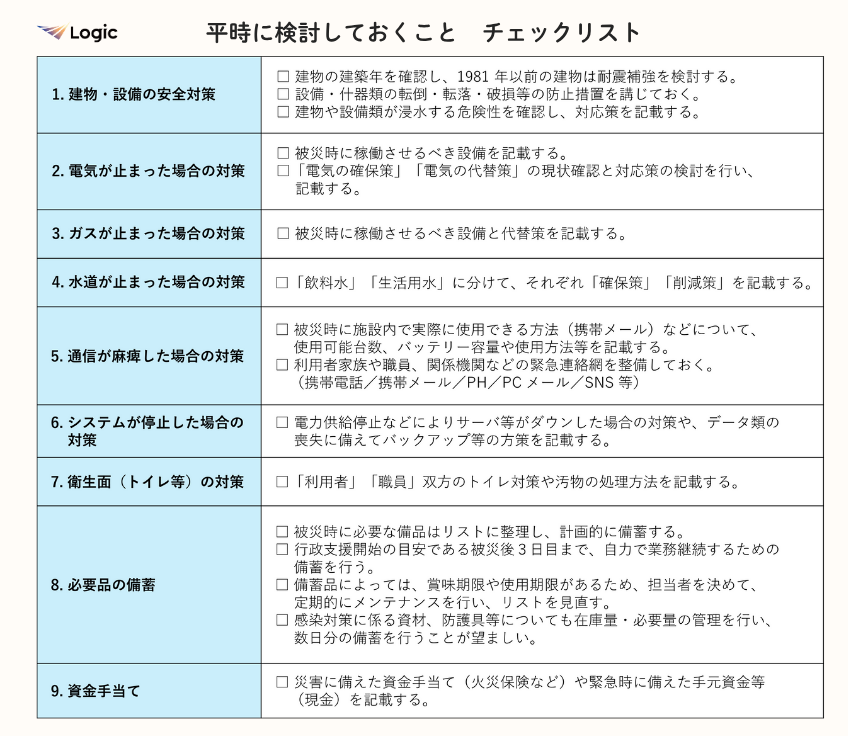

「2.平常時の対応」では「自施設の安全対策」「ライフライン等の事前対策」「災害時に必要となる備蓄品等の確保」の3つの観点で準備を進めていく必要があります。 介護サービスを中断させないためには、介護サービス提供のために必要な要素(建物・設備、ライフライン)を守ることが重要です。下記に、対応する事項のリストをまとめましたのでご参考にしてみてください。

3.緊急時の対応

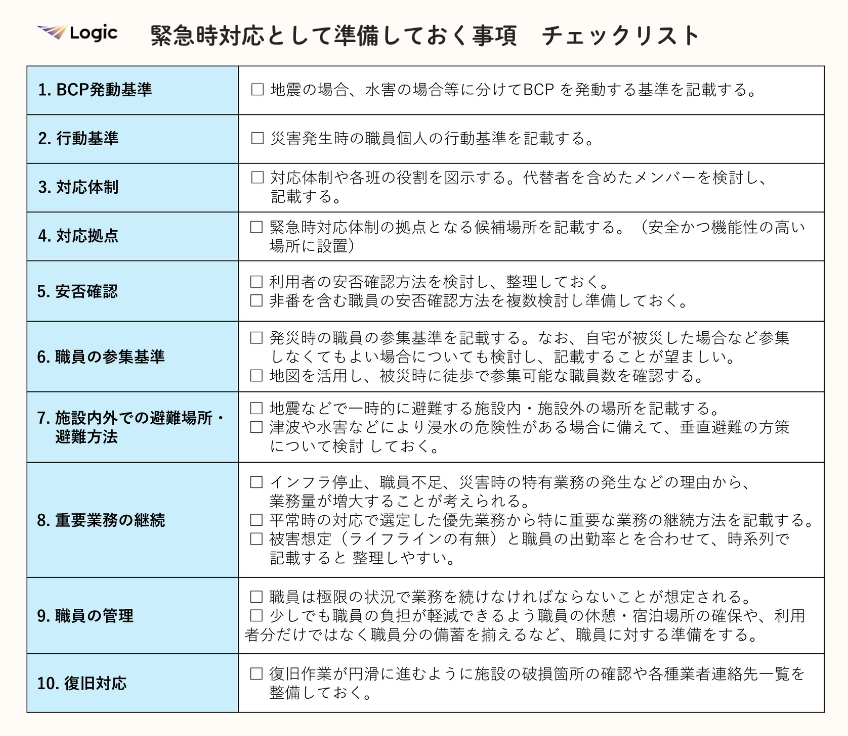

「3.緊急時の対応」では「初動対応の事前対策」「人命安全確保対策の徹底」「災害時に必要となる備蓄品等の確保」「復旧対応」の4つの観点で準備を進めていく必要があります。職員が不足し、ライフラインが停止することを踏まえ、重要業務をいかに優先して取り組むかがポイントです。

下記に、対応する事項のリストをまとめましたのでご参考にしてみてください。

4.他施設との連携

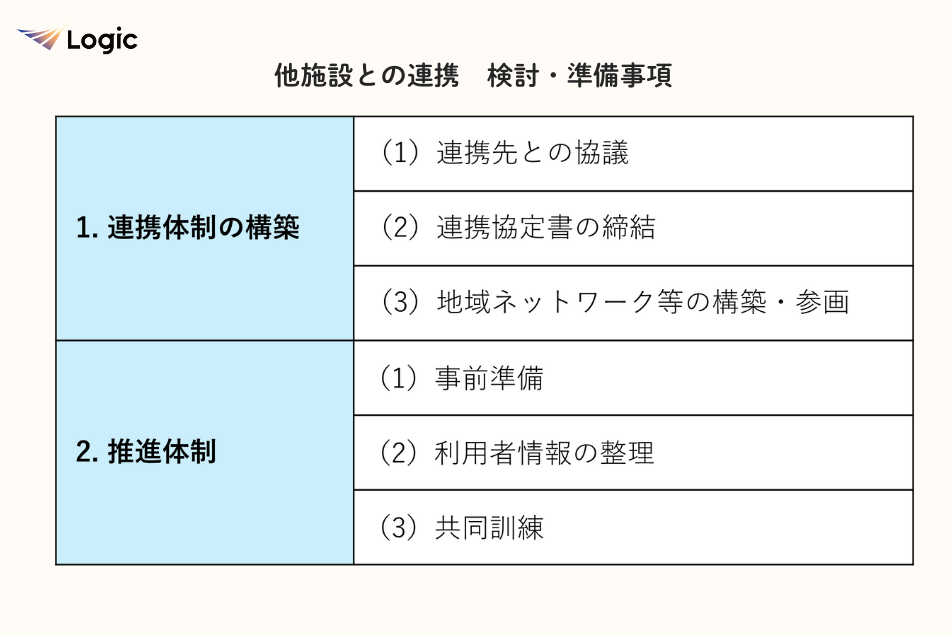

「4.他施設との連携」では、「連携体制の検討」「連携体制の構築」「連携対応」の3つの観点で準備を進める必要があります。不測の事態が発生した場合、自事業所のみでは解決できないこともありますので、相互支援できるよう他施設との連携・協力関係を普段から構築しておくことが重要です。

下記に、対応する事項のリストをまとめましたのでご参考にしてみてください。

5.地域との連携

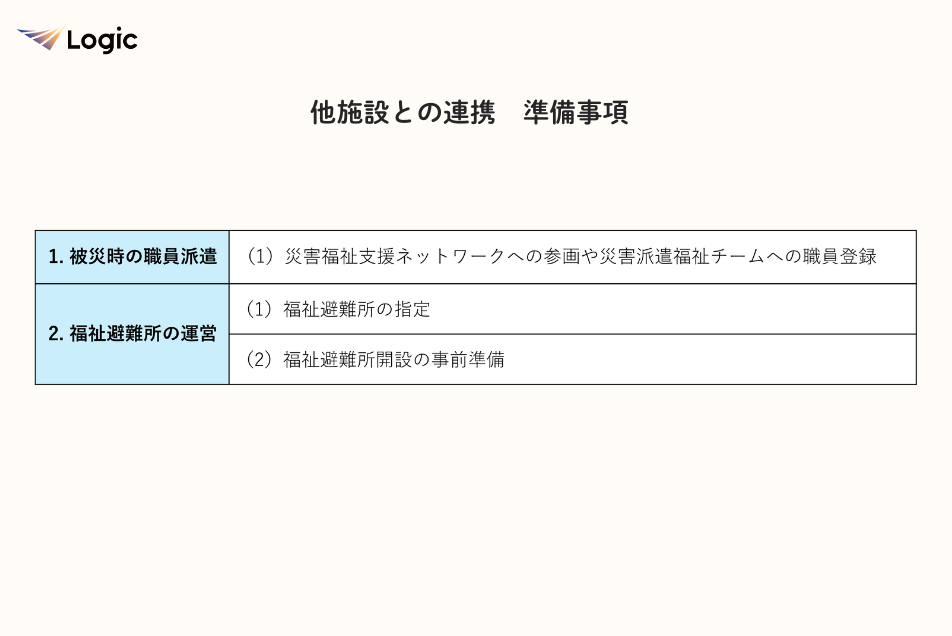

「5..地域との連携」では、「被災時の職員派遣」「福祉避難所の運営」の2つの観点で準備を進める必要があります。社会福祉事業の公共性を鑑み、事業所が存在する地域貢献を行うことも重要な存在意義の一つと考えられます。

被災時に地域住民や地域社会に対して何らかの支援を検討することも重要となります。

下記に、対応する事項のリストをまとめましたのでご参考にしてみてください。

訪問介護における業務継続計画(BCP)のポイント[自然災害]

これまでは、介護業界全体の業務継続計画(BCP)について解説してきましたが、訪問介護において注意するべきポイントはどこにあるのでしょうか?

「平時からの対応」「災害が予想される場合の対応」「災害発生時の対応」3つの観点に分けてご説明いたします。

1.平時からの対応

- サービス提供中に被災した場合に備え、複数の連絡先や連絡手段を把握しておく。

(固定電話、携帯電話、メール等) - 居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。

- 発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動中の場合における対応方法 をあらかじめ検討しておく。

- 避難先においてサービスを提供することも想定されるため、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関(行政、自治会、職能・事業所団体等)と良好な関係を作るよう工夫する。

2.災害が予想される場合の対応

- 台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておく 。

- 居宅介護支援事業所にも情報共有の上、利用者やその家族にも説明した上で、必要に応じてサービスの前倒し等も検討する。

3.災害発生時の対応

- サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。

- あらかじめ検討した対応方法に基づき、利用者への安否確認や、利用者宅を訪問中または移動中の対応を行う。

- 居宅介護支援事業所や地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先においてサービスを提供する。

まとめ

業務継続計画(BCP)の策定については、いかに「平常時に準備・体制作りができるか」が重要となります。

そのうえで、以下の考え方が重要となります。

- BCP作成時は、ひな形などを有効に活用する。

- BCP作成後は、定期的に訓練(シミュレーション)を実施し、職員への周知と課題を洗い出す。

- 課題を見直し、BCPの修正を繰り返すことで、施設・事業所に適したより良いBCPが作成できる。

事業所内でしっかりと準備をし、よりよい業務継続計画(BCP)の策定を心がけていただければと思います。

以下より、「介護報酬改定とBCPのポイント」についてまとめた資料を無料ダウンロードいただけますので是非ご参考にしてみてください。