-

公開日:

-

更新日:

【基本のおさらい】介護保険でできること・できないこと

介護保険制度は介護を必要とする方々にとってなくてはならない制度ですが、サービスごとにできること・できないことが明確に決まっています。

特に、利用者宅を訪問してサービスを提供する訪問介護では、職員が一人で対応することが多いため、介護保険でできることとできないことを正しく理解しておくことが重要です。 本コラムでは、介護保険制度の考え方と、訪問介護におけるサービス範囲の具体例を紹介します。

目次

介護保険制度とは?

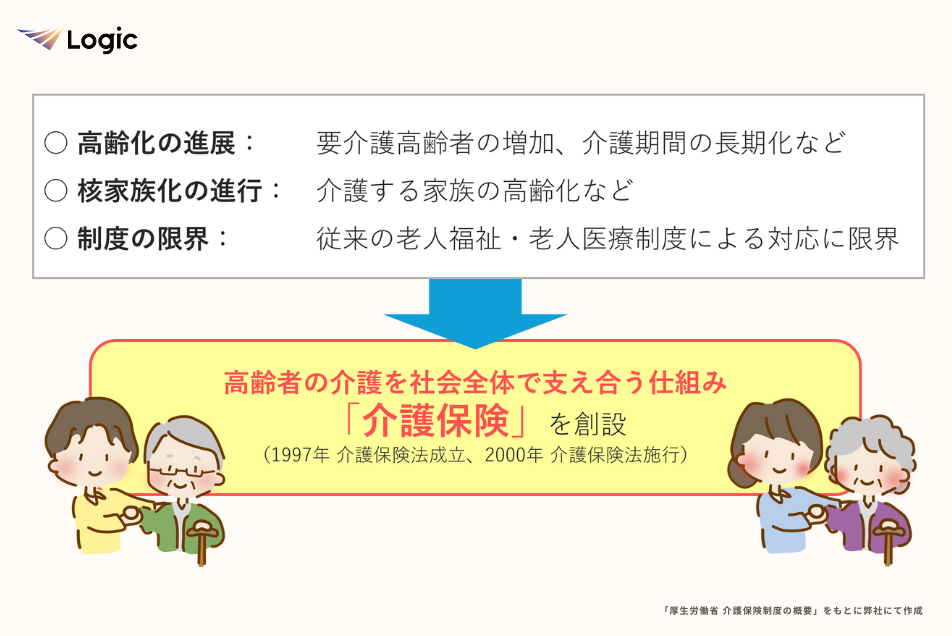

介護保険制度は1997年に制定され、2000年4月から施行されました。

介護保険制度の制定前から介護を必要とする方々を対象にしたサービスは存在していましたが、利用者、利用者家族の意思でサービスを選択できない、所得に応じて利用料を決定するため、所得調査が必要など決して使い勝手のよいものとは言えませんでした。

介護保険制度が成立する前の日本では、将来的に高齢者の数が爆発的に増えることはすでに懸念されており、「介護を“家”の問題ではなく“国”の問題として捉える」という考えのもと、公的に介護を社会全体で支える「介護保険制度」が成立する流れになったのです。

自立支援

従来の介護が「世話」の側面が強かったことが虐待等の人権侵害につながりやすかったため、介護保険制度は「世話をする」ではなく「高齢者の自立を目指す」ことが目的であると明記されました。利用者本位

従来は、必要なサービスを行政が判断する「措置制度」でしたが、介護を必要とする者のニーズに合わせ、自由にサービスを選択できるようにしました。これは「選択権の尊重」を示したといえます。

社会保険方式

従来は措置制度もありサービスを利用できる人、できない人の線引きがあいまいでした。また負担費用についても不平等が多く、使いづらいものでした。介護保険制度では、40歳以上の全国民が介護保険の被保険者であり、国民全体で制度を支えるという社会保険方式の位置づけとなりました。

また、費用負担についても使ったサービスごとに支払うという「応益負担」に変わりました。

介護保険を利用できる対象は?

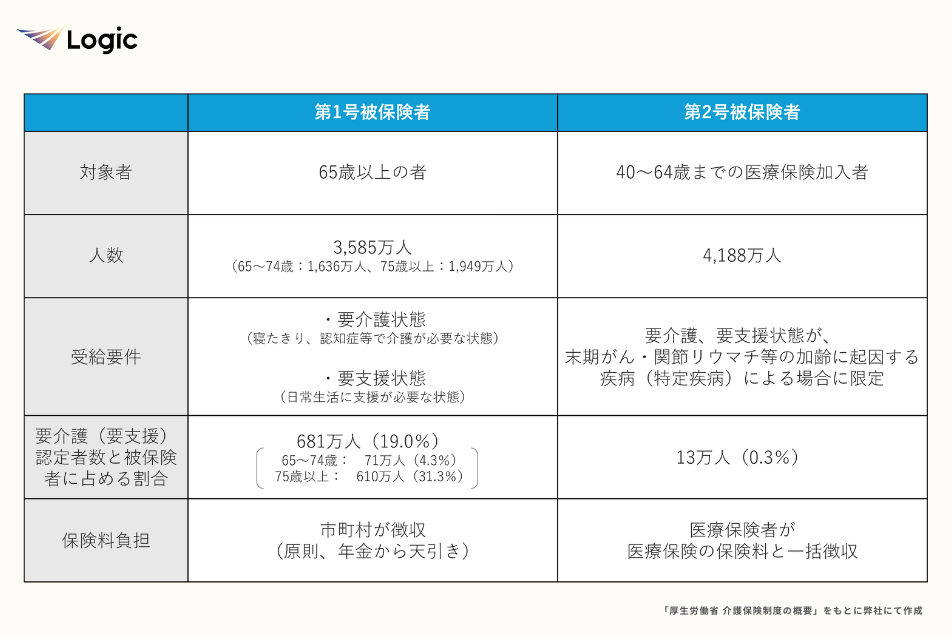

介護保険制度は40歳以上の全国民が介護保険料を支払い、被保険者となりますが、介護保険を利用してサービスを受けるには、いくつかの決まりがあります。

ひとつは、65歳以上(第1号被保険者)の方であること。つまり40歳以上64歳以下の医療保険加入者の方(第2号被保険者)は介護保険制度を利用できませんが、16種類の特定疾病(がん・関節リウマチ・ALS・パーキンソン病など)に該当すると64歳以下でも介護保険制度の利用者に該当します。

介護保険の利用が可能となった方は、「要介護認定」の申請を市町村に行い、訪問調査員による認定調査を受けます。

日常生活にどれくらい介護を要するかの程度に応じて要支援1~2、要介護1~5の7段階で認定を受けることになります。

介護保険でできること

介護保険は「自立支援」と「利用者本位」を目的に掲げているため、これらの理念を遵守したサービスの提供が求められます。

介護保険法 第一条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法 第四条

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法 第四条

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

引用:厚生労働省「介護保険法(◆平成09年12月17日法律第123号)」

これらを総合すると、介護保険法においてはサービス事業者に対し、以下を「できること」、できないことと定めているといえます。

利用者の尊厳を保持したサービスの提供

利用者が自らを「ひとりの人間として当たり前に生きることができている」と実感できるようサービスを提供する。日常生活に関わる部分の支援

入浴、排せつ、食事等の介護とは「日常生活に関係する行為」です。これら日常的に必要となる行為が疾病等により困難となる場合、その「困難な部分」に対しサービスを提供することができるといえます。

利用者の自立支援を目指すサービス

介護サービスの提供者は、提供したサービスによって利用者の自立を目指さなくてはならないと定められていますので、自立を目指すためのサービスは「できること」に該当するでしょう。ここでいう自立とは「自分のことは自分でやる」という意味だけでなく「自分の生き方、暮らし方を自分で決める」という意味の「自律」も含まれています。

介護保険でできないこと

いわばその反対が「できないこと」です。知らずのうちにやってしまっている場合もあるかもしれません。

改めて「できないこと」を以下に見てみましょう。

利用者の尊厳を侵害する

尊厳の保持とは「人が当たり前に持っている権利を正当に保持できている」ことを言います。つまり我々も高齢者も人である時点で同じであり、我々が侵害されたと感じる行為は高齢者にも同等のことがいえるのです。

代表的な侵害行為は虐待です。不当な身体拘束、財産の勝手な処分、暴力や暴言などと見做されるサービスを、介護事業所は提供することはできません。

余暇活動に関わる支援

介護保険は「日常生活を支えるサービス」ですので、旅行等のイベントに対しての支援は原則として提供できません。例としてペットを飼うためにケアマネジャーがブリーダーとやり取りをする、旅行先まで介護者が帯同するなどです。

利用者の自立を阻害するサービス

おそらく、これが最もサービス提供者が知らないうちにやってしまっていることでしょう。つまり良かれと思ってやっていることが利用者の自立の芽を摘んでしまっている状態です。

例えば「自力で歩きたい」と考えている利用者に対し「転倒が心配だから」と車いすでの移動を強要するなどです。

もちろん転倒は重大なリスクですから、この介護者の懸念は責められるべきではありません。

しかし我々は「利用者の尊厳(選択権)を尊重」し「利用者の自立を目指す」ことが目的ですから、利用者の希望を無視し、自立の芽を摘む方法を提供することは、介護保険の目的に反しているのです。

この場合、「自力で歩きたい」ではなく「自力で動きたい」が希望であれば車いすの自走方法の習得支援などでカバーできるでしょうが「自力で歩きたい」が希望である以上、我々は「歩くために必要な能力はどうすれば獲得できるか」を支援の考えとしなくてはならないのです。

ならば「転倒が心配」という懸念も、「歩行時の転倒予防」を中心に考えなくてはなりません。

車いすの利用を強要することは、安全に配慮しているかもしれませんが、端的に言ってしまうと「事故を起こしたくないから」が最優先事項になってしまっている側面もあります。

利用者の尊厳や自立支援を最優先事項として捉えていないともいえます。

介護保険サービスは、こうした介護保険制度の目的を理解した上でサービスを提供することが利用者の自立支援の促進、ひいては要介護度の悪化防止にも大切なのです。

まとめ

本コラムでは、介護保険制度における「できること・できないこと」の基本的な考え方と、具体的なサービス例について解説しました。

介護保険制度は、介護を必要とする方々の生活を支えるための重要な仕組みですが、その利用範囲には明確なルールがあります。

これらのルールを理解しておくことは、利用者ご本人はもちろん、ご家族や介護に携わる方々が安心してサービスを利用するために不可欠です。

訪問介護事業所の方向けに、「訪問介護でできること・できないこと」をまとめた資料を作成しました。

無料でダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

<ライター> 寺田 英史

20年以上の介護業界経験を持つ介護の専門家。短期入所、訪問介護を経て、現在は介護保険外サービスも運営。

初任者研修、実務者研修の講師も務める。現場目線の分かりやすい記事で、介護職や介護現場の課題解決に貢献。

20年以上の介護業界経験を持つ介護の専門家。短期入所、訪問介護を経て、現在は介護保険外サービスも運営。

初任者研修、実務者研修の講師も務める。現場目線の分かりやすい記事で、介護職や介護現場の課題解決に貢献。