-

公開日:

-

更新日:

BCP未策定だとどうなる?減算対象になる前に取り組むべきこと

BCP策定義務化とは?

BCP策定義務化とは?

BCP策定義務化とは、介護事業所に対して 事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan) の策定を義務づける制度のことです。自然災害や感染症の流行などの緊急事態においても、サービスを継続できるようにするため、2021年2月の厚生労働省の発表によって義務づけられました。 これにより、介護事業所は、災害や感染症発生時の対応策を事前に準備し、利用者へのサービス提供を継続できる体制を整える必要があります。

訪問介護事業所への影響

訪問介護事業所への影響はどのようなものがあるのでしょうか。介護事業所のBCPには、主に以下の2つの観点が求められます。

感染症対応

∟新型コロナウイルスのような感染症の流行時に、事業を継続するための対策

自然災害対応

∟地震・台風・水害などの災害発生時に、利用者へのサービスを確保するための計画

∟新型コロナウイルスのような感染症の流行時に、事業を継続するための対策

自然災害対応

∟地震・台風・水害などの災害発生時に、利用者へのサービスを確保するための計画

2021年の介護報酬改定で、BCPの策定が努力義務とされていましたが、2024年度の介護報酬改定により 2025年4月から義務化されました。 これに伴い、BCPを策定していない事業所は減算の対象になります。

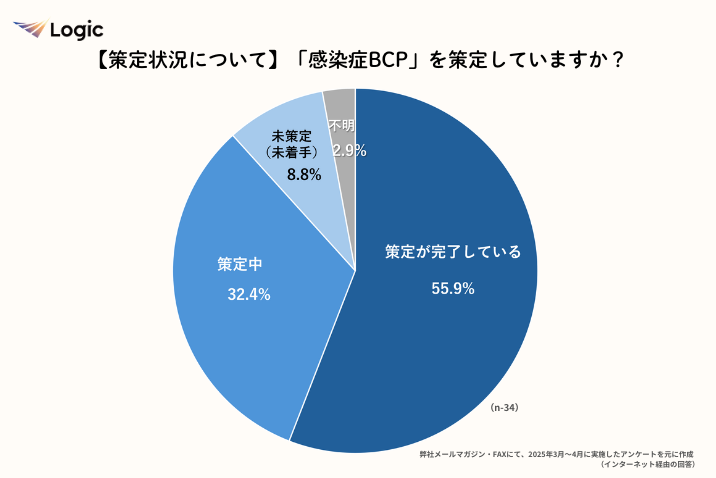

[独自調査] みんなの策定状況

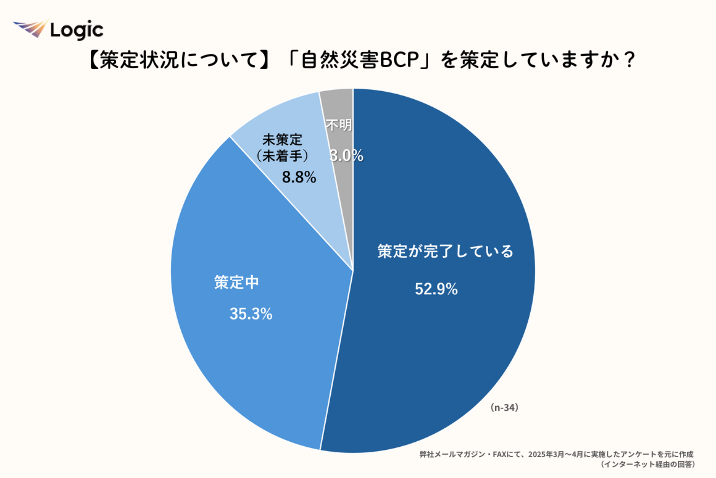

訪問介護事業所の策定状況について、2024年3月末に弊社が取ったアンケートでは、このような結果が出ました。自然災害発生時におけるBCP・感染症発生時におけるBCPともに、策定が完了している事業所は50%超、策定中は35%前後、未着手の事業所は10%未満でした。(図1,2)

減算対象となる4月に備え、多数の事業所がしっかりと対策されているようです。

■図1

■図2

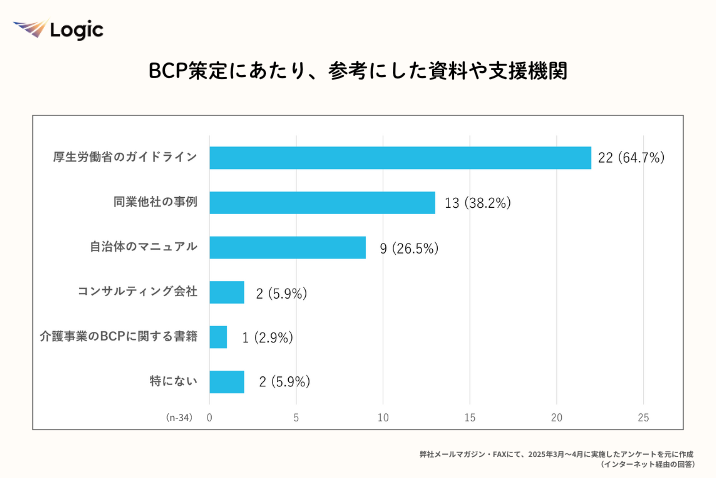

策定にあたり、参考にした資料や支援機関については、60%以上の方が「厚生労働省のガイドライン」を参考にしていました。

次いで、「自治体のマニュアル」「同業他社の事例」がランクインしました。 多くの事業所が、何らかの資料を参考にして策定してきたようです。

弊社でも、「介護報酬改定とBCPのポイント」をまとめた資料を無料配布しています。

下記よりダウンロードいただけますので、よりよい策定に向けて是非ご参考ください。

2025年4月からのBCP未策定による減算について

続いて、今回の本題でもある、策定していないと具体的にどのくらいの減算があるかについて解説していきます。

減算の具体的な内容

居宅療養管理指導および特定福祉用具販売を除く、すべての介護サービス事業所において、・自然災害対応の業務継続計画

・感染症対応の業務継続計画

のいずれか、または両方が未策定の場合、基本報酬が減算されます。

減算率・影響額の試算

・施設・居住系サービス=所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算

・その他のサービス=所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

・その他のサービス=所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

たとえば、訪問介護サービスで月額基本報酬が300万円の場合、

・減算額:300万円 × 1% = 3万円

・減算後の報酬:297万円

となります。

このように、BCP未策定による減算は、事業所の収益に直接的な影響を及ぼします。

そのため、まだ未策定の方は早急にBCPを策定し、減算措置を防ぐことが重要です。

今すぐ取り組むべきこと

策定を完了するためのアクションプラン

事業所で今すぐ取り組むべきことは、下記5点です。- BCP策定のガイドラインを確認し、計画を作成

- 現状分析・リスクの洗い出し

- BCPの作成

- 職員に対するBCPの研修や訓練を実施する

- 行政や専門機関の支援を活用し、策定を進める

では、内容を1つずつ具体的に解説していきます。

- BCP策定のガイドラインを確認

- 現状分析・リスクの洗い出し

- BCPの作成

- 職員に対するBCPの研修や訓練を実施する

- 行政や専門機関の支援を活用し、策定を進める

まずは、厚生労働省が提供している「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」を参照し、BCP策定の基本的な枠組みを理解します。

また、他の介護事業所が作成したBCPの事例や記載例を参考にし、自事業所に適した計画のイメージを持つのもいいでしょう。

参考:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html)

また、他の介護事業所が作成したBCPの事例や記載例を参考にし、自事業所に適した計画のイメージを持つのもいいでしょう。

参考:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html)

自然災害や感染症など、ご自身の事業所が直面するかもしれないリスクを考えてみましょうしましょう。

たとえば、台風や地震、感染症の流行、職員の急な欠勤など、あらゆる可能性を想定してリスクを洗い出します。

次に、それらのリスクが、事業運営にどのような影響を及ぼすのか具体的に分析し、影響の大きさや発生頻度に応じて優先順位をつけましょう。この段階での草案が、今後の対策内容や資源配分を左右します。

たとえば、台風や地震、感染症の流行、職員の急な欠勤など、あらゆる可能性を想定してリスクを洗い出します。

次に、それらのリスクが、事業運営にどのような影響を及ぼすのか具体的に分析し、影響の大きさや発生頻度に応じて優先順位をつけましょう。この段階での草案が、今後の対策内容や資源配分を左右します。

準備が整ったら、いよいよBCPの作成です。まずは、自事業所における基本方針を明確にすることが第一歩です。

たとえば、「可能な限りサービス提供を継続する」「利用者の安全と職員の健康を最優先とする」など、非常時における判断の軸となる方針を定めておきましょう。

また、災害や感染症の発生時に、誰が、どのように動くのか、そのフローと役割分担を明文化しておくことが重要です。さらに、必要な物資の備蓄や、代替手段の確保も計画に盛り込んでおくと安心です。

形だけの計画では意味がなく、実際の現場で「機能する」ものにするために、日々の業務や地域の特性を踏まえた、現実的な視点を持って作成しましょう。

たとえば、「可能な限りサービス提供を継続する」「利用者の安全と職員の健康を最優先とする」など、非常時における判断の軸となる方針を定めておきましょう。

また、災害や感染症の発生時に、誰が、どのように動くのか、そのフローと役割分担を明文化しておくことが重要です。さらに、必要な物資の備蓄や、代替手段の確保も計画に盛り込んでおくと安心です。

形だけの計画では意味がなく、実際の現場で「機能する」ものにするために、日々の業務や地域の特性を踏まえた、現実的な視点を持って作成しましょう。

作成ができたら、BCPの内容を職員に周知し、事業所全体で理解を深めましょう。

さらに、シミュレーション訓練の実施も、現場で機能させるために効果的です。

年に1回、可能であれば半年に1回、実際に災害や感染症の発生を想定した訓練を行うことで、BCPの実効性を検証することができます。

年に1回、可能であれば半年に1回、実際に災害や感染症の発生を想定した訓練を行うことで、BCPの実効性を検証することができます。

BCPは一度作って終わりではなく、実際の対応や訓練を通じて改善を重ねることが大切です。必ず振り返りを行い、対応の課題や不足していた点を洗い出しましょう。

各自治体や専門機関では、ガイドラインや相談窓口も用意されていますので、積極的に支援を活用しながら、実効性のある計画づくりを進めましょう。

各自治体や専門機関では、ガイドラインや相談窓口も用意されていますので、積極的に支援を活用しながら、実効性のある計画づくりを進めましょう。

まとめ

BCPの策定・運用をスムーズに進めるには、日々の業務を見える化し、記録や情報共有を効率化することが重要です。弊社の介護記録システム「Care-wing(ケアウイング)」は、訪問実績の管理やスタッフとの情報連携をリアルタイムで行えるため、緊急時の状況把握や対応判断にも役立ちます。

BCP対策の一環として、ICTを活用した業務基盤の整備を進めてみるのはいかがでしょうか。

ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。