-

公開日:

-

更新日:

看取り介護で大切な事とは?訪問介護員ができる看取りケアも解説

訪問介護員が、利用者様の最期を迎えるうえで、大切になってくるものの1つが「看取り」です。

医療従事者や介護士にとって、看取りは日常的に起こりうる現象の1つです。

特に、終末期の利用者様のサービスに入っていると、より身近に感じることでしょう。

今回のコラムでは、訪問介護員が行う看取りについて詳しく解説していきます。

実際の現場でできる看取りケアや、看取りケアを行ううえでの課題などを中心に紹介していきます。

看取りについて気になった方は、参考にしてみてください。

目次

看取りとは?

まずは看取りについて、基本的な内容から解説していきます。

看取りの定義

看取りとは、身体機能の向上や回復の見込みがない利用者様に対して、最期までその人らしい生活を大切にしてもらいながら身体的・精神的な支援を行うことです。ただ見守るだけでなく、苦痛を和らげ利用者様の尊厳を大切に安心できる環境を提供し、最期を迎えられるよう支えることが看取りの本質といえます。

看取りと介護保険法の関係

平成18年4月の介護報酬改定で「看取り介護加算」が創設されました。これは、介護現場での看取りケアがより広く知られるようになったきっかけとなる重要な制度です。

この加算制度により、介護施設や在宅介護における看取りケアの体制づくりが進められるようになりました。

高齢化社会における看取り介護の需要性

これから日本は団塊の世代が平均寿命を迎える2040年頃に、療養病床の不足が予想されています。そのため、病院だけでなく在宅や介護施設での看取りケアの需要が高まっています。

需要の高まりもあり、利用者様が自分らしく最後を迎えるための環境づくりは重要度が増していると言えるでしょう。

在宅看取りの選択と訪問介護員の役割

厚生労働省の「人口動態調査」によると2020年度の在宅での看取りは、現在で全体の約15.7%と少ない状況です。ただし、「住み慣れた場所で最期まで過ごしたい」という願いを持つ方が多いのが現実です。

このような希望を実現するために、これから訪問介護員の役割は重要になってきています。

参考:日本終末期ケア協会「在宅での看取りと病院での看取り」

訪問介護だからこそできる看取りケア

看取りの形は、世の人の数だけ多種多様な形で存在します。なかでも、訪問介護員にしかできない看取りは、在宅で最後を迎えたい人にとって魅力的です。

訪問介護員ができる看取りケアの魅力を、以下の3つにまとめました。

一対一のケア

訪問介護では、介護士と利用者様が一対一でじっくりと向き合うことができます。一対一でケアすることで、心の動きや体調の変化に気づきやすくなります。

結果的に、状況に応じて柔軟に対応することができるため、利用者様の些細な変化も見逃さず、きめ細やかなケアを提供できるのです。

本人の意思を尊重したケア

訪問介護で看取りケアをする利点の1つとして、利用者様が長年培ってきた生活習慣や価値観を大切にしながらケアができることです。病院や施設とは異なり、慣れ親しんだ環境で家族に囲まれながら過ごす時間は、その人らしい最期を迎えるために欠かせない要素といえます。

家族との時間も尊重したケア

在宅での看取りケアは、家族と利用者様の時間を守ることができます。病院や施設とは違い、面会時間の制限もありません。時間の制約が少ないため、ご家族のペースで最期の時間を過ごすことができるのも魅力の1つです。

また、介護に参加したいときは介護士と一緒にケアを行うこともできます。

ご利用者様が自分らしい最後を迎えられる、良い選択肢の1つと言えるでしょう。

参考:SECOM あんしん介護のススメ「在宅の看取りって実際どうなの?看取りのリアル」/みんなの介護求人「看取りを行う介護職のメンタルケアの重要性。心を病む職員を減らすには職場環境が重要」

訪問介護における看取りケアの現実と課題

訪問介護員が看取りケアを実践すると、いくつかの課題に直面します。現実的に直面する課題は以下の4つです。

ケア時間の制限

訪問介護員は限られた時間内でサービス提供を行います。他のお宅への訪問もあるため、看取りケアを希望する利用者様や、ご家族の不安にどこまで寄り添えるかが課題と言えるでしょう。特に、夜間や早朝の緊急時対応には限界があり、サービス内容によっては24時間体制でのサポートが難しい場合があります。

時間の制約は、在宅で看取りケアを行ううえで、無視できない課題です。

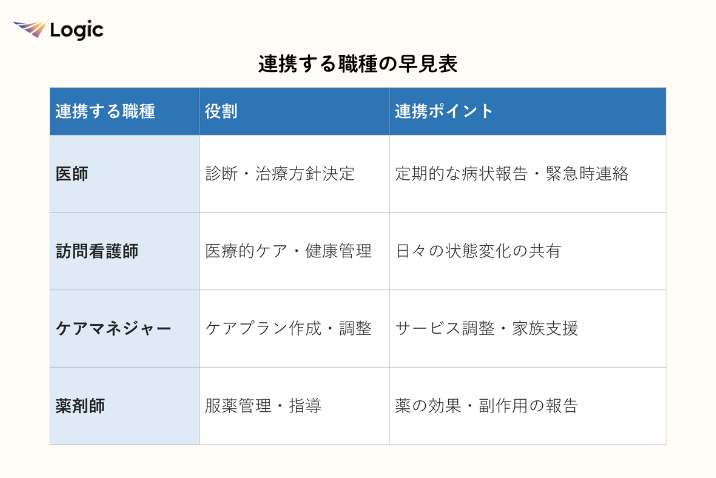

関係各所とのスムーズな連携

在宅での看取りケアには、訪問介護員以外に複数の専門職が関わります。主に関わる職種を以下の早見表にまとめました。気になる方は参考にしてください。

全ての職種が異なる事業所に所属しているため、情報共有や連携を取ることが難しい場面があります。

利用者様の状態変化を迅速かつ正確に伝え、適切なタイミングで必要なケアを提供するためには、チーム全体での密な連携体制が不可欠です。

医療行為の制限と安全確保の課題

3つ目の課題は、訪問介護員が医療行為を行えないことです。そのため、利用者様の安全と安心をどのように守るかが重要な問題となります。

痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な場合は、訪問看護師や医師との密な連携が欠かせません。

職員の精神的負担とメンタルヘルスケア

看取りケアに関わる訪問介護員の精神的負担も、課題の1つです。今まで関わりの深かった利用者様との別れや、親密な関係を築いた利用者様が亡くなるまで見届けることなど、人によっては大きな精神的負担を抱えます。

「もっと何かできたのではないか」という自責の念に駆られることも少なくないのです。

そのような観点から、訪問介護員のメンタルヘルスを守るために、適切なサポート体制を整えることも重要な課題と言えます。

介護事業者としてできること

では、介護事業者としてできることは何があるでしょうか。具体的には以下の内容が挙げられます。

より良い看取りケアを提供したい方は最後までチェックしてください。

訪問介護員のスキルアップ

看取りケアの質を向上するために、介護職員の専門知識とスキルアップが欠かせません。具体的な研修内容は、以下のものが考えられます。

- 看取りケアの基本的な考え方と倫理観

- 終末期の身体変化と対応方法

- 家族支援とコミュニケーション技術

- 緊急時の対応と連絡体制

- グリーフケア(悲嘆支援)の方法

看取りケアに関する研修を定期的に受講して、死生観の形成や終末期ケアの技術習得をすることが重要です。

支援体制とネットワークの構築

充実した看取りケアを行うには、事業所単独では限界があります。具体的な対策として、医療機関、他の介護サービス事業所、地域住民の方々など、ネットワークの構築が必要になってきます。

具体的な詳細は以下を参考にしてください。

- 24時間対応可能な医療機関との連携

- 訪問看護ステーションと日頃からの情報共有

- 緊急時のバックアップ体制の具体的確立

- 近隣住民やボランティアによる見守り体制強化

利用者様やご家族が孤立することなく、安心して在宅での看取りを選択できる環境を整えることが大切です。

ご家族への情報共有とサポート

あらかじめ看取りのプロセスや利用できるサービスなど、ご家族にわかりやすく説明することも大切です。具体的にできることとして、以下の取り組みがあります。

- 看取りケアの流れと段階的な経過の説明

- 家族ができるケアの共有

- 介護疲れへの対応とレスパイトケアの提案

- 悲嘆支援(グリーフケア)の提供

看取りは突然到来し、感情とは関係なくすぐに過ぎ去ってしまう無情さを持ち合わせています。

どのような経過を辿るのか理解することで、後悔のない時間を過ごしていただける準備をしてもらえます。

ICTの活用と業務効率化

情報通信技術(ICT)を活用することで、利用者様の状態共有の効率化や、遠隔での見守りなどが可能になります。ICT活用の具体例は以下にまとめました。

- チャットツールを使った即時情報共有

- 電子カルテによる記録の一元管理

- ビデオ通話を使った家族との情報共有

- センサーによる見守りシステムの導入

スマートフォンやタブレットを使った情報共有システムの導入は、多職種間での連携がスムーズになるためおすすめのツールです。

参考:見守りライフ「看取りとは?介護施設での看取り介護への移行と対応を解説」

まとめ

看取りケアにおいて、住み慣れた我が家で人生の幕を閉じることは、多くの人が望む理想的な最期です。 訪問介護員は、この願いをサポートするために重要な役割を担っている仕事と言えます。

ただし、本記事でも解説したように在宅の看取りケアには多くの課題もあります。医療行為の制限、多職種との連携の難しさ、職員の精神的負担などです。 課題を乗り越えるために、訪問介護員のスキルアップ、支援体制の構築、ICTの活用など積極的に取り組む必要があります。

弊社のCare-wingは、サービスごとに利用者様の些細な変化などでも、文章や写真で記録を取ることができ、すぐに事業所へ共有できます。 そのため、サービス調整がスムーズに行え、利用者様の看取りまでの記録に役立ちます。

また帳票なども都度、必要なものを必要な分だけ印刷できるので、書類の保管スペースを削減することができます。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【ライター】〈介護×終活ライター〉かきざき

執筆実績は300記事以上。

介護歴14年の現役介護士が、介護と終活の記事を、わかりやすく執筆します。

〈得意な執筆ジャンル〉介護、終活、遺品整理、葬式、リユース

〈保有資格〉介護福祉士、終活ガイド1級

執筆実績は300記事以上。

介護歴14年の現役介護士が、介護と終活の記事を、わかりやすく執筆します。

〈得意な執筆ジャンル〉介護、終活、遺品整理、葬式、リユース

〈保有資格〉介護福祉士、終活ガイド1級