-

公開日:

-

更新日:

訪問介護ヘルパー必読!利用者が喜ぶ、栄養満点お手軽献立②(秋冬編)

訪問介護では、「栄養を意識して食事を作りたいけれど、どうすれば良いかわからない」と悩むヘルパーさんも少なくありません。 限られた時間や材料の中で、利用者の好みや体調に配慮しながら栄養バランスまで考えるのは大変です。

毎日の食事は利用者の健康を支える大切なケアのひとつです。

今回は献立コラムシリーズ「第2弾」として、利用者が意識して摂りたい栄養素や、秋冬に旬を迎える食材を使ったメニューを紹介します。

目次

利用者の健康を支える栄養素とその働き

高齢になると、食欲が低下したり食べる力が衰えたりして十分な食事が摂れず、栄養が不足しやすくなります。

栄養はバランスよく摂ることが基本ですが、とくに意識したいポイントは次の3つです。

- 低栄養を防ぐ栄養

- 骨を強くする栄養

- 免疫機能を助ける栄養

それぞれのポイントに関わる栄養素とその働きについて、次から詳しく解説します。

低栄養を防ぐ栄養|エネルギー・たんぱく質

利用者の栄養管理で、もっとも意識したいのが低栄養の予防です。低栄養とは、健康を維持するために必要な栄養が不足している状態のこと。 低栄養が続くと、体力や筋力が低下して転倒しやすくなるうえ、フレイル(加齢により心身の働きが弱くなること)や要介護状態につながるおそれがあります。

高齢になると、さまざまな理由から十分に食事を摂ることが難しくなり、低栄養のリスクが高まります。噛む力や飲み込む力が低下して食事を摂りづらくなるのは、そのひとつです。

参考:厚労省:健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~「高齢者の低栄養予防」/公益財団法人東京都医師会:フレイル予防/明治栄養ケア倶楽部:低栄養とは?/ネスレヘルスサイエンス:低栄養とは?

低栄養を防ぐためには、エネルギーとたんぱく質をしっかり摂ることが重要です。

エネルギーは体を動かす源であり、主に糖質と脂質、たんぱく質からつくられます。なかでも、たんぱく質は筋肉の材料となる栄養素でもあります。

食事から十分なエネルギーを得られないときに起こるのが、筋肉の分解です。 体は、エネルギーを確保するために、筋肉を分解してたんぱく質を得ようとします。

その結果、筋肉量が減少して体を支える力や動かす力が弱くなり、転倒や要介護のリスクが高まります。

利用者がいつまでも元気に過ごすためには、エネルギーを確保しつつたんぱく質を摂取して、筋肉量を減らさないことが大切です。

骨を強くする栄養|カルシウム・ビタミンD

骨粗しょう症とは、骨がもろくなった状態のことであり、高齢者が気をつけたい病気のひとつです。歳を重ねると、骨量(骨に含まれるミネラルの量)が自然に減少するため、高齢者は骨粗しょう症による骨折のリスクが高くなります。 高齢者が骨折すると、身体活動が制限され、寝たきりになることも少なくありません。

骨粗しょう症の予防には、骨のもとになるカルシウムが欠かせません。加えて、ビタミンDの摂取も意識しましょう。

ビタミンDには、腸でカルシウムの吸収を促したり、カルシウムが骨に定着するのを助けたりする働きがあります。

つまり、カルシウムとビタミンDを一緒に摂ることで、効率的に骨を強くできるのです。

ビタミンDは、日光(紫外線)を浴びることで体内でも合成されます。

ただし、屋内で過ごす時間が長い利用者は、日光を浴びる機会が少ないため、ビタミンDを食事からも補う必要があります。

参考:厚労省:骨粗鬆症の予防のための食生活/骨粗鬆症/バイオメカニズム学会誌:高齢者のバイオメカニズム

免疫機能を助ける栄養|ビタミンA・ビタミンC

人の体には、病原菌やウイルスなどの異物を排除する「免疫」という仕組みが備わっています。しかし、高齢になると免疫機能が衰え、感染症にかかりやすくなります。

さらに、秋から冬にかけては空気が乾燥し、鼻やのどの粘膜が乾きやすくなる季節です。

粘膜が乾燥すると、異物を排除する働きがうまく機能しなくなり、病原菌やウイルスが体に侵入しやすくなります。

感染症に負けない体をつくるために意識したのが、ビタミンAとビタミンCです。

ビタミンAは皮膚や粘膜を健やかに保つのに役立ち、ビタミンCは免疫細胞を助ける働きがあります。

そのため、これらの栄養素の摂取が、免疫機能をサポートして健康を守ることにつながります。

参考:ビタミンと免疫(花王健康科学研究会)/栄養教養学部 / カラダ整え学科「ビタミンC」(大塚製薬栄養素カレッジ)

利用者の食事に取り入れたい、秋冬の栄養たっぷり食材

旬の食材はおいしくて、栄養価も高いことが特徴です。積極的に食事に取り入れ、季節ならではの味わいを楽しみたいですね。

ここでは秋から冬にかけて旬を迎える食材の中から、利用者に摂ってほしい栄養素を多く含むものを紹介します。

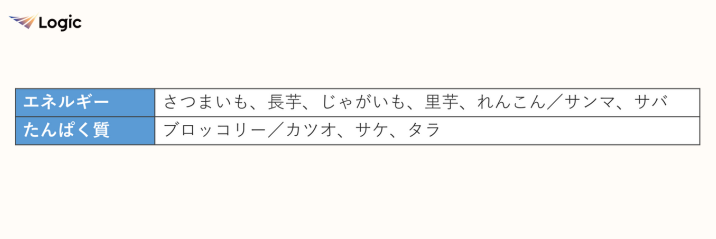

エネルギー・たんぱく質が摂れる秋冬食材

さつまいもや長芋などの芋類やれんこんには、糖質が多く含まれています。

旬のサンマやサバは脂がのっておいしいように、脂質が豊富です。

糖質と脂質は、どちらもエネルギー源となる栄養素です。

主食となる米やパン、麺類にも糖質は多く含まれていますが、糖質や脂質が豊富な食材を組み合わせることで、効率的にエネルギーを補えます。 たんぱく質は、肉や魚、卵、牛乳・乳製品、大豆製品に豊富な栄養素です。

加えて覚えておきたいのが、ブロッコリーです。肉や魚ほどではありませんが、ブロッコリーにもたんぱく質が比較的多く含まれていますので、積極的に取り入れてみましょう。

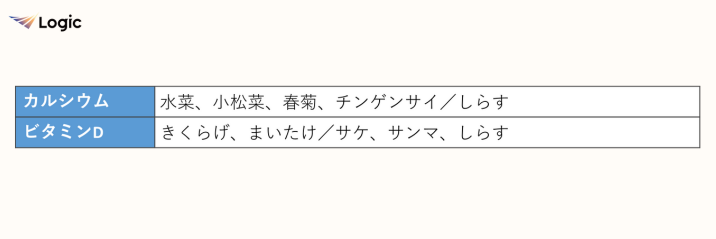

カルシウム・ビタミンDが摂れる秋冬食材

しらすの旬は春と秋の2回あります。しらすのように骨ごと食べられる小魚は、カルシウム補給におすすめの食材です。

さらに、しらすにはビタミンDも比較的多く含まれているので、強い骨をつくるためにうまく活用していきましょう。

カルシウムは牛乳・乳製品、豆腐や納豆などの大豆製品にも多く含まれています。 ただし、カルシウムは体に吸収されにくい栄養素でもあります。

ビタミンDを含む食品と組み合わせ、さまざまな食材からカルシウムを摂るように意識しましょう。

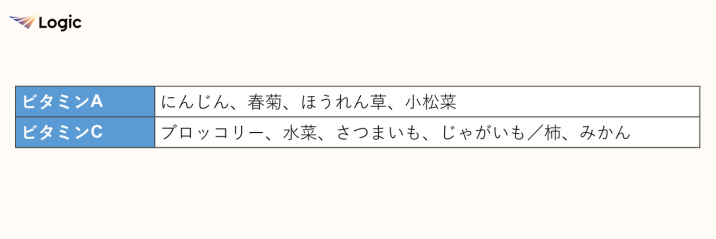

ビタミンA・ビタミンCが摂れる秋冬食材

にんじんは1年を通して手に入る野菜ですが、秋から冬にかけた時期が本来の旬とされています。 にんじんには、体内でビタミンAに変わる「β-カロテン」が豊富に含まれています。

ビタミンCといえば、果物に多いイメージがあるかもしれませんが、実は、ブロッコリーや水菜といった野菜にも多く含まれています。 また、芋類に含まれるビタミンCはでんぷんに包まれていることから、加熱調理しても失われにくいとされています。

ただし、ビタミンCはゆでると流出してしまうため、ブロッコリーや芋類を加熱する際は電子レンジ調理がおすすめです。

参考:桐生大学:じゃがいもの産地・品種および加熱法によるビタミンC含量の比較

訪問介護の調理支援におすすめの秋冬メニュー

ここでは、栄養豊富な秋冬食材を使った3つのメニューを紹介します。訪問介護での食事づくりのヒントとしてご活用ください。

低栄養を防ぐメニュー|鮭と白菜のちゃんちゃん焼き風

北海道の郷土料理「鮭のちゃんちゃん焼き」をアレンジしたメニューです。

鮭には良質なたんぱく質が含まれています。

また、調味料にはエネルギー源となるサラダ油、味噌、みりん、砂糖を使用。

これらの調味料がからんだ白菜やしめじを食べることで、エネルギーもしっかり補えます。

骨を強くするメニュー|小松菜としらすの煮浸し

カルシウムが豊富な小松菜と、カルシウムに加えてビタミンDも摂取できるしらすを使った一品です。

こちらのメニューでは、さらに油揚げを加えています。豆腐から作られる油揚げは、カルシウムを多く含む食品のひとつです。

豆腐を作る際、豆乳にカルシウムを含む凝固剤を加えるため、油揚げにはカルシウムが多く含まれています。

免疫機能を助けるメニュー|にんじんとブロッコリーのごまマヨネーズ和え

ビタミンAが豊富なにんじんと、ビタミンCを含むブロッコリーを組み合わせた、彩りも鮮やかな副菜です。

ビタミンAは油に溶けやすく、油と一緒に摂ることで吸収率が高まる性質があります。

そのため、ビタミンAがスムーズに体に取り込まれるように、マヨネーズで和えていることがポイントです。

まとめ

食事は、利用者の健康を支えるうえで重要な支援のひとつです。

適切な栄養の摂取は、低栄養や骨粗しょう症、感染症といった高齢者に多い健康リスクの予防につながります。栄養価が高い旬の食材をうまく取り入れて、健康をサポートしましょう。

限られた時間の中で、利用者の健康状態や食の好み、体調の変化などを把握する際に便利なのが介護記録ソフトです。

介護記録ソフトがあれば、利用者の情報を簡単に記録・共有できるので、一人ひとりに最適な支援を提供できます。

調理支援をより安全で、利用者に喜ばれるケアにするために、ぜひ介護記録ソフトの導入を検討してみてください。

<ライター> いしもとめぐみ

管理栄養士ライターとして、栄養・健康分野の記事を中心に執筆。

病院、保育園、食品メーカーでの勤務経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく伝える記事づくりを心がけている。

管理栄養士ライターとして、栄養・健康分野の記事を中心に執筆。

病院、保育園、食品メーカーでの勤務経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく伝える記事づくりを心がけている。