-

公開日:

-

更新日:

どこまでがサービス対象?訪問介護ヘルパーができること・できないこと

前回のコラムでは介護保険制度の全体像における「できること・できないこと」をご紹介しました。

今回はさらに掘り下げて、利用者様の在宅生活を支える訪問介護に焦点を当て、ヘルパーができること・できないことを具体的に解説します。 「これって訪問介護のサービス対象になるのかな?」といった日々の業務で感じる疑問を解消するのに活用いただければ幸いです。

目次

訪問介護の仕事とは?

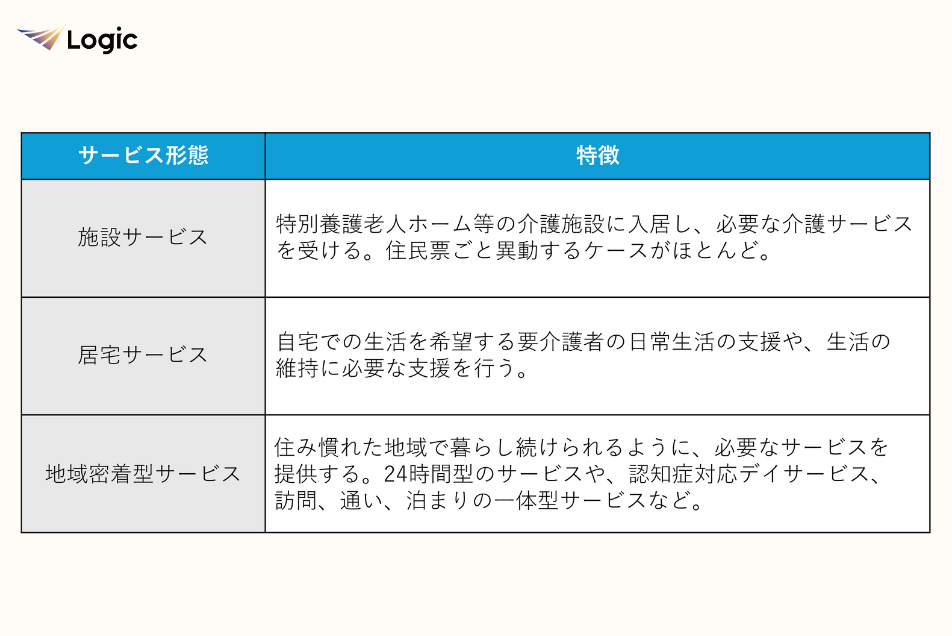

介護保険サービスは、利用者の生活環境や疾病等の状態、生活に関する希望に応じて非常に多岐に渡るサービスを展開していますが、大きく分けると以下の3つです。

これらのサービスはどれも必要不可欠ではありますが、高齢者自身の希望では「自宅で暮らしたい」との希望が最も多く、居宅サービスのニーズは非常に高いのが実情です。

居宅サービスの中でも、利用者宅に直接訪問し必要な支援を提供する訪問介護には、提供されるサービスは2種類あります。

入浴、排せつ、食事等の支援や服薬介助等の療養の補助など、直接利用者の身体に触れる「身体介護」と、洗濯や買い物、掃除など身体に触れる以外の家事行為を通して日常生活を支援する「生活援助」です。

これらのサービスを利用者の生活のニーズに合わせて提供します。

訪問介護でできること・できないこと

居宅サービスにおいて必要不可欠な訪問介護サービスですが、従事する方はある一定のスキルや判断力が求められる業種でもあります。 理由としてはやはり「介護職員単独での訪問が多い」ことが挙げられます。

訪問介護は介護保険のサービスの中でも特殊で「介護職員初任者研修以上」の資格を有していないと従事できない業種です。

特別養護老人ホームやデイサービス等は2024年4月から義務化された「認知症介護基礎研修」の受講が必須ですが、その他の資格は必須要件ではありません。

これは訪問介護に従事する職員は一定以上の知識や技術があることが求められているといえるでしょう。 一人で利用者宅へ訪問し、必要なサービスを提供するだけでなく、不測の事態にも柔軟に対応できるスキルも求められやすい仕事なのです。

それだけに訪問介護に従事する職員は訪問介護のできること・できないことを明確に知っておいたほうがよいでしょう。

訪問介護でできることは「自宅での日常生活の支援」

訪問介護は前述の通り、要介護者の自宅での日常生活を支援する仕事です。そのため、基本的な仕事内容は「日常生活に関係する行為」に限定されていると考えてよいでしょう。

具体的に挙げると、身体介護でいえば自宅の浴室での入浴介助、食事の介助、排せつ誘導やオムツ交換です。

生活援助の場合は、部屋、台所、トイレ、浴室等の掃除、洗濯機を回す、洗濯を干す、取り入れる、畳み収納する、買い物希望を聞き買い物を代行するなどです。

基本的なサービス内容は、サービスの契約時等に生活のニーズを聞き取り、どのようなサービスを提供するかを明確にしているはずですので、その内容に沿って提供すれば問題はないでしょう。

気を付けたい「訪問介護でできないこと」

訪問介護でできることに「自宅での日常生活の支援」とありますので、できないことはその逆であると考えればよいのですが、実はそれほど単純な話ではありません。

介護保険サービスでできないことに加え、訪問介護は利用者宅でのサービスが原則となる分、やってはならないことも多くあります。 知らずに提供してしまうと最悪の場合は刑事罰に該当することもありますので、できないこと、やってはならないことをしっかりと理解しておくことが求められます。

生活範囲以外のサービス提供

まず訪問介護に従事する上で認識しておかなければならないのは、訪問介護は「本人の」在宅での日常生活の維持に必要なサービスを提供することです。 これは逆に言えば「在宅において、本人の生活と関わりのない空間」については訪問介護員がサービスを実施することはできません。たとえば、以下のようなケースが該当します。

- 1階で生活する利用者のサービスで2階の部屋を掃除する

- 家全体の窓拭きや換気扇の清掃

- エアコンフィルターの掃除等の「大掃除」と見られる掃除

- 粗大ゴミの搬出

- 庭の草引き など

窓拭きについては判断が困難な場合もありますが、本人が生活する動線の窓については室内側を拭くことは可能ですが、室外は生活空間であってもNGです。

本人以外の家族へのサービス

訪問介護は、介護を必要とする方を対象としたサービスです。そのため、利用者以外の同居家族へのサービスは原則として提供してはいけません。よくある例が洗濯や洗い物です。利用者の衣類を洗濯することは正当なサービスですが、そこに家族の洗濯物もある場合、それに触れることはNGです。

洗い物も同様で、利用者の食事等で使用した食器類を洗うついでに家族の食器も洗うことはNGです。

これは利用者の家族が「ついでだから」と求めてくることがよくあります。それをしてあげることは「優しさ」と見ることもできますが、厳しい言い方をすると「プロ意識の欠如」でもあります。

してはいけないことをしてあげる職員と、明確に訪問介護員としてのルールを守る職員。適切なのは後者ですが、利用者家族からしたら前者のほうが当然好印象です。

そうすると、問題ないはずの職員がクレームの対象になることもあります。安易なルール違反がサービスの安定した提供そのものを困難にしてしまう場合もあることを意識することが大切です。

介護計画やサービス区分から外れた支援

訪問介護のみならず、すべての介護保険サービスにいえることですが、介護計画に記載されていないサービスは提供してはいけません。 介護計画は、アセスメントに基づいて必要なサービスを過不足なく提供できるように作られているので、以下のような支援は行わないようにしましょう。- 計画に外れたサービスはいわば「過剰なサービス」

- 悪影響をおよぼすおそれのあるサービス

特に、訪問介護には「身体介護」と「生活援助」という明確に分けられたサービス区分があり、利用者宅へ訪問する際はどの区分でサービスに入っているかも考える必要があります。 身体介護でサービスに入っているのに生活援助をすることはできません。またその逆も然りです。

もし利用者がそれを強く希望するようであれば、サ責や管理者を通し、ケアマネジャーとも協議して、計画の見直しやサービスの区分を最適化するように調整することが適切です。

もし利用者に不測の事態(低血糖や脱水症状、転倒など生命の維持に関することは特に)が発生した場合は計画や区分に沿っていなくても、生命維持を最優先にすることはルール違反とはみなされません。

医療行為に該当する行為

介護職員は福祉職であり、医療職ではありませんので、当然医療行為はできません。と言うのは簡単ですが、介護職が医療行為に該当すると知らずに提供してしまうリスクは意外と多いです。

医療行為には、以下のようなものが該当します。

- 出血を伴う「観血的行為(注射等など)」もの

- 身体の表面から内側に触れる「侵襲的行為(摘便行為、褥瘡の処置など)」もの

医療行為に該当する・しないを明確に判断できるようにし、リスクを回避するよう努めましょう。

まとめ

いかがでしたか?冒頭でもご紹介したように、訪問介護ヘルパーは、利用者の「自宅で暮らしたい」という願いを叶えるために欠かせない存在です。

しかし、介護保険制度でできること・できないことを正しく理解していなければ、知らず知らずのうちに利用者や家族の希望に沿えないだけでなく、時には大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

今回のコラムが、日々の業務で「これはどこまでやっていいのかな?」と迷った際のヒントとなれば幸いです。

もう少し詳しく知りたい方向けに、「訪問介護でできること・できないこと」をまとめた資料を作成しました。

無料でダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

<ライター> 寺田 英史

20年以上の介護業界経験を持つ介護の専門家。短期入所、訪問介護を経て、現在は介護保険外サービスも運営。

初任者研修、実務者研修の講師も務める。現場目線の分かりやすい記事で、介護職や介護現場の課題解決に貢献。

20年以上の介護業界経験を持つ介護の専門家。短期入所、訪問介護を経て、現在は介護保険外サービスも運営。

初任者研修、実務者研修の講師も務める。現場目線の分かりやすい記事で、介護職や介護現場の課題解決に貢献。