-

公開日:

-

更新日:

【労働安全衛生規則改正】熱中症対策義務化へ!取り組むべき対策とは

近年、地球温暖化の影響により、日本の夏の暑さは一層厳しさを増しています。

特に訪問介護の現場では、利用者宅での環境が様々であり、介護職員が熱中症に罹患するリスクも高まっています。

今回のコラムでは、訪問介護事業所として取り組むべき熱中症対策について、具体的な内容を、2025年6月1日に施行された労働安全衛生規則の改正点を踏まえて解説します。

目次

熱中症とは?改めて理解を深める

熱中症のメカニズム

熱中症とは、高温多湿な環境に体が適応できず、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温を調整する機能がうまく働かなくなったりすることで、様々な症状を引き起こす病気の総称です。体温は通常、汗をかくことによる気化熱や、皮膚の血管を広げて血液を冷やしたりして一定に保たれています。

しかし、気温や湿度が高い環境では、汗が蒸発しにくくなったり、体の熱をうまく外に逃がせなくなったりして、体の中に熱がこもってしまいます。

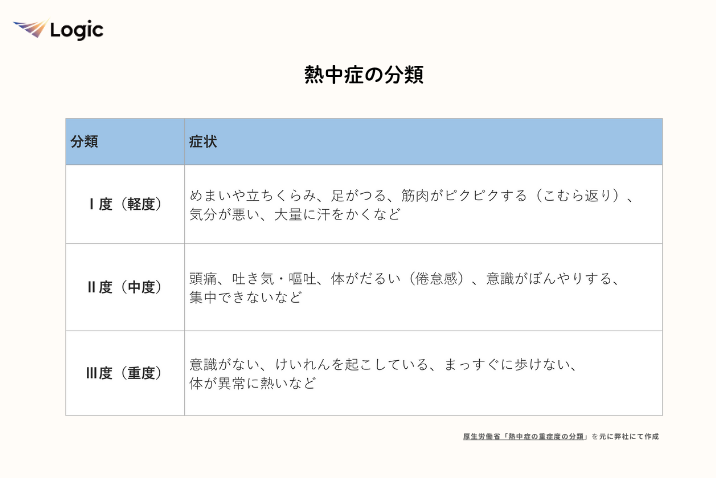

起こりうる症状

熱中症の症状は、その重症度によって大きく3段階に分類されています。軽度の症状であれば、涼しい場所へ移動し、水分や塩分を補給することで回復することが多いですが、中度・重度になると自力で回復することが難しくなります。

参考:厚生労働省|熱中症の重症度の分類

どういう場合に起こるのか

熱中症になりやすいのは、もちろん気温や湿度が高い日ですが、それ以外にも、体が脱水状態にある時、睡眠不足や体調不良の時、激しい運動をした後などもリスクが高まります。また、高齢の方や子どもは体温調節機能が十分に働かないため、特に注意が必要です。

2025年6月1日施行!労働安全衛生規則改正のポイント

これまでも、労働安全衛生規則において事業者は労働者の安全と健康を確保するための措置を講じる義務がありましたが、熱中症対策については具体的な内容が明示されていませんでした。

しかし近年、2025年6月1日の規則改正により、「熱中症対策の強化」が事業者に義務づけられました。

今回の改正で新たに明記されたのは以下の2点です。

- 熱中症患者の報告体制の整備・周知

- 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

①熱中症患者の報告体制の整備・周知

1つ目の「熱中症患者の報告体制の整備・周知」で重要なのはまず、作業現場の暑さレベルを正しく把握することが必要です。暑さを測定するものとして「WBGT値」という指標があるのですが、このWBGT値が、「28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて作業を行う」といった場合は、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知が義務付けられるようになりました。

<参考>

WBGT(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した指標で、より実態に即した暑さのリスクを評価できます。

引用:熱中症予防情報サイト「暑さ指数(WBGT)について」

このWBGT値に基づき、事業所は作業の中断や休憩時間の確保、涼しい場所の提供、冷房設備や送風機の設置といった措置を講じる必要があります。

従業員がより安全に作業できるよう、作業方法や計画に関する管理が強化されました。WBGT(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した指標で、より実態に即した暑さのリスクを評価できます。

引用:熱中症予防情報サイト「暑さ指数(WBGT)について」

②熱中症の悪化防止措置の準備・周知

続いて2つ目の「熱中症の悪化防止措置の準備・周知」について、熱中症の症状、予防法、応急処置などについて、全ての労働者に対し定期的な教育を行うことが義務付けられました。もし、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合には、作業を中断したり身体を冷やしたりするなど、必要に応じた処置が必要です。 あくまで上記の処置は一例ですが、処置の内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること周知させる必要があります。

以上2点の規則に対する違反があった場合は、罰則の対象となり「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることがあるようになりました。

参考:厚労省「職場における熱中症対策の強化について」(令和7年6月1日施行)/「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」

訪問介護事業所への影響

今回の法改正は、工場や建設現場だけでなく訪問介護事業所も例外なく対象となります。

例えば、利用者の自宅は、エアコンの有無や換気状況、室温などがそれぞれ異なります。

事業所が一方的に環境を管理することが難しいため、利用者やご家族のご理解とご協力が不可欠となります。

また、訪問と訪問までの移動中も、ヘルパーは屋外の暑さに晒されます。

自家用車を利用する場合でも、車内の温度上昇への対策が必要です。

訪問介護事業所における具体的な熱中症対策

職員への教育・徹底周知

熱中症予防の第一歩は、職員一人ひとりが正しい知識を持ち、高い意識で対策に取り組むことです。熱中症の症状、予防法、緊急時の対応フロー、事業所の連絡体制などを明文化したマニュアルを作成し、全職員に配布・説明しましょう。 定期的に内容を見直し、最新の情報に更新することも大切です。

水分・塩分補給の重要性の周知は喉が渇く前に水分を摂ること、汗をかいたら塩分も補給することの重要性を繰り返し伝え、日頃から意識的に摂取するよう促します。

事業所としての環境整備

介護職員が体調不良を訴えた際や、熱中症の疑いがある利用者さんを発見した場合に、誰に、どのように連絡すべきか、明確なフローを定めておきましょう。また、経口補水液や塩飴、冷却スプレー、冷却シート、瞬間冷却パックなどの熱中症対策グッズを事業所に常備し、職員が自由に利用できるようにしましょう。

移動に車両を使用する場合は、エアコンの動作確認や適切なメンテナンスを定期的に行い、車内環境を快適に保つように努めましょう。

訪問中にできる対策

個人個人で重要なのが「こまめな」水分・塩分補給です。喉が渇いてからではなく、喉が渇く前に、意識的に水分と塩分を摂る習慣をつけましょう。 訪問と訪問の合間や、利用者宅にいる間も、状況が許せば水分補給を行うようにします。移動中は直射日光を避けるために帽子や日傘を活用するのも効果的です。

また、室内ではエアコンを適切に使用し、換気も行いましょう。

公共交通機関を利用する場合は、できるだけ日陰を選んで歩く、混雑を避けるなどの工夫をしましょう。

利用者への熱中書対策への啓発

利用者ご自身やご家族にも熱中症対策の重要性を理解していただくことで、介護職員の負担軽減にも繋がり、利用者自身の健康も守ることができます。 利用者がこまめに水分を摂れるよう声かけを行い、必要に応じて水分補給をサポートしましょう。また、夏バテ防止や水分・塩分補給に役立つ食事内容を提案するのもよさそうです。

もし訪問中に、利用者ご本人やご家族に、熱中症の初期症状(だるさ、めまいなど)が見られたら、すぐに知らせていただくようお願いしておくと安心です。

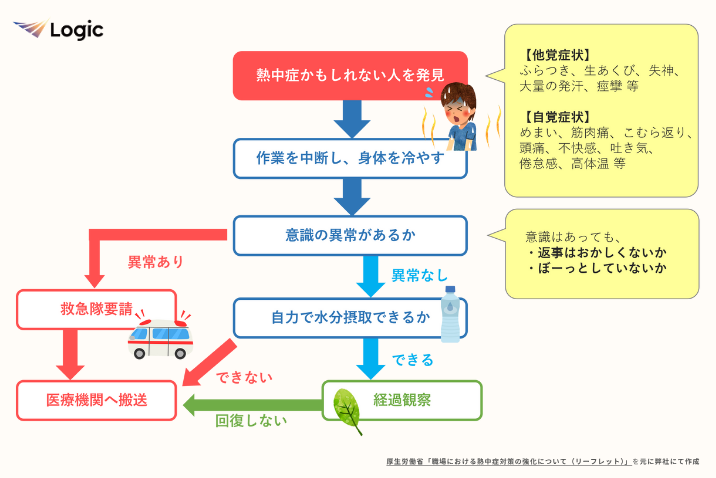

もしも…のときの対応フロー

どんなに気をつけていても、熱中症になってしまう可能性はゼロではありません。

もしもの時に備え、迅速かつ適切な対応ができるよう、具体的なフローを確認しておきましょう。

初期対応のスピードが、症状の悪化を防ぎ、命を救う鍵となります。

熱中症を疑う症状が見られた場合

利用者や介護職員自身に、めまい、立ちくらみ、倦怠感、筋肉痛、吐き気、頭痛などの熱中症を疑う症状が見られたら、すぐに以下の行動をとってください。- エアコンが効いている涼しい場所や風通しの良い日陰に移動させる

- 衣服を緩め、体を締め付けているものを外し、首の付け根、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている場所を冷たいタオル、氷のう、保冷剤などで集中的に冷やす。(うちわや扇風機で風を送ることも効果的です)

- 意識がはっきりしている場合は、経口補水液やスポーツドリンク、塩分を含んだ水などを少量ずつ、こまめに飲ませる。(無理に飲ませようとせず、本人のペースに合わせましょう)

- 症状が改善するか注意深く観察する

重症である場合

以下の症状が見られる場合は、熱中症の重症度が高い可能性があり、生命に関わる危険な状態です。ためらわずに救急車を呼びましょう。- 意識がない、または呼びかけに応じない

- ボーっとしている、言動がおかしいなど反応が鈍い

- 全身、または体の一部が意図せず震える、硬直するといったけいれんがある

- ふらつきがひどく、自力で立てない、歩けない

- 皮膚が乾燥していて熱い、触ると熱を持っている感じがする、または汗をかいていても体が異常に熱い

- 意識はあるが吐き気などで自力で水分が摂れない

事業所への情報共有をしっかり行う

熱中症の疑いが生じた時点で、すぐに管理者や事業所の緊急連絡先に報告します。初期対応の内容と、意識レベル、症状、救急要請の有無など、状況を簡潔に伝えたあとは、事業所からの指示を仰ぎ、必要に応じた対応を進めましょう。

重症の場合は、救急隊への引き継ぎ後や、病院到着後など、状況が変化するたびに事業所へ経過を報告するようにしてください。

参考:厚労省「熱中症予防のための情報・資料サイト」

まとめ

熱中症対策は、事業所とスタッフ、そして利用者さんご家族が一体となって取り組むべき課題です。

2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正は、職員や利用者の安全を守るための大切な一歩です。

この機会に、改めて熱中症対策を見直し、「訪問介護の現場から熱中症ゼロ」を目指しましょう。

弊社の介護記録ソフト「Care-wing(ケアウイング)」では、日々のバイタルチェックや体調の変化、水分補給の記録などを簡単に入力・管理することができます。

熱中症対策の情報共有ツールとしても役立ちますので、ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。