-

公開日:

-

更新日:

職場の雰囲気にも影響!職員のストレス理解とメンタルヘルスケアの方法とは?

皆さんの事業所や施設では、メンタルヘルスの対策について対策されていますか?

今回のシリーズ「職場環境の改善コラム」では、令和7年度から変わる処遇改善加算の職場環境等要件にも、職員相談窓口の設置や相談体制の充実が記載されており、要件を満たすためにも対策が必要な「メンタルヘルス」についてご説明します。

まずは、職員の方が業務の中のどんなところにストレスを感じるのか、そのために職場環境をどのように整備し、改善していくかを理解することが重要です。 皆さんの事業所や施設での、メンタルケア対策にお役立ていただければ幸いです。

ぜひご参考にしてみてください。

目次

メンタルヘルスとは

メンタルヘルスとは体の健康ではなく、こころの健康状態を意味します。体が軽いとか、力が沸いてくるといった感覚と同じように、心が軽い、穏やかな気持ち、やる気が沸いてくるような気持ちの時は、こころが健康といえるでしょう。

しかし、だれでも気持ちが沈んだり、落ち込んだりすることはあります。日々の生活の中でストレスを感じることも少なくありません。 気分が落ち込んだり、ストレスを感じることは自然なことですが、このような気分やストレスが続いてしまうと、こころの調子をくずしてしまう原因にもなります。

さらにこころの不調は、周囲の人に気づかれにくく、自分からも伝えづらいため、回復に時間がかかってしまうこともあります。

引用:厚労省「世界メンタルヘルスデー2024」特設サイトより(https://www.mhlw.go.jp/kokoro/mental_health_day/amh.html)

介護現場でのストレス事情

介護現場でストレスを抱える人が多く、ストレスを原因に離職する方も増えています。そのため、職員の方に安心して仕事をしてもらえるように、近年メンタルヘルスに関心が高まっています。

例えば、以下のようなお悩みは皆さんも日頃感じられることが多いのではないでしょうか?

・労働条件の悩み

・利用者との関係

・業務の質と量

・勤務先の上司との関係

・同僚との関係

・仕事以外の生活

・利用者との関係

・業務の質と量

・勤務先の上司との関係

・同僚との関係

・仕事以外の生活

このように当たり前にある悩みが次第にストレスとなりどんどん膨らんでいき気付いたら、メンタルを壊してしまうことに繋がるケースが増えています。

自分でできるメンタルケアには限界があり、周りの環境がメンタルの回復に影響するともいえます。

参照・一部引用:

認知症介護研究・研修仙台センター「介護現場のためのストレスマネジメント支援テキスト」(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/118423.pdf)

ヘルパーの不調を理解する

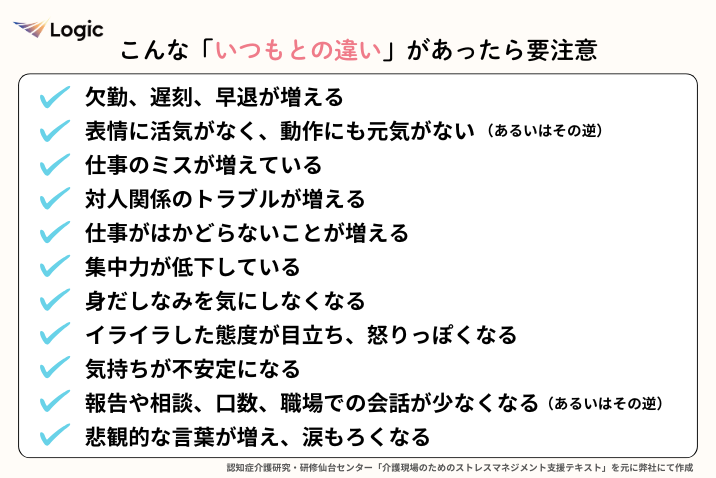

日常の業務にあたる中で「なんだかいつもと調子が違うな…」と感じる職員がいた場合、それはメンタルヘルスの不調のサインかもしれません。

メンタルヘルスの不調の一般的な特徴として、本人が体調不良を生じ始めていることに気付きにくいという点が挙げられます。そのため、周囲が早期に発見し、対応し始めることが大切といわれています。 こんな「いつもとの違い」があれば、メンタルの不調のサインかもしれません。

また、心身の異変に気付かず放置してしまうことで、うつ病や燃え尽き症候群を引き起こす可能性もあります。

うつ病の可能性があると判断した場合は早めに対処し、通院や休息を促して治療に専念してもらうよう事業所でもケアが必要です。

また、燃え尽き症候群は利用者・ご家族、職場の人など、他者からの期待に精一杯応えようとすることが要因となり、引き起こされます。 どちらも、些細なコミュニケーションの中にある言葉にも配慮が必要で、受容的な言葉(会話)や態度で接することが重要でしょう。

参照・一部引用:

認知症介護研究・研修仙台センター「介護現場のためのストレスマネジメント支援テキスト」(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/118423.pdf)

メンタルヘルスを脅かす要因 例

メンタルヘルスを脅かす要因は、身体的なものや精神的なものがあり多岐にわたります。また労働環境などがストレスや悩みの原因になり、メンタルに影響を及ぼすこともあります。

身体的な負担

・利用者の体位変換や入浴介助など、腰や膝に負担のかかる作業などによる肉体疲労

・夜勤や残業も多く、睡眠不足や疲労の蓄積

精神的な負担

・利用者の感情に寄り添う中で、自分自身の感情も揺り動かされることがある

・利用者の家族とのコミュニケーションや、他の職員との連携など、人間関係の悩み

・利用者の病状が悪化したり、亡くなったりする場面に立ち会うこともあり、精神的なショック

労働環境

・人手不足や労働時間の長さ、給与の低さ

・キャリアアップやスキルアップができる環境が整っておらず、モチベーションの低下

その他

・家庭の問題が精神的な負担になっている

・利用者の体位変換や入浴介助など、腰や膝に負担のかかる作業などによる肉体疲労

・夜勤や残業も多く、睡眠不足や疲労の蓄積

精神的な負担

・利用者の感情に寄り添う中で、自分自身の感情も揺り動かされることがある

・利用者の家族とのコミュニケーションや、他の職員との連携など、人間関係の悩み

・利用者の病状が悪化したり、亡くなったりする場面に立ち会うこともあり、精神的なショック

労働環境

・人手不足や労働時間の長さ、給与の低さ

・キャリアアップやスキルアップができる環境が整っておらず、モチベーションの低下

その他

・家庭の問題が精神的な負担になっている

ヘルパーのメンタルはサービスや事業所全体に影響する

訪問介護、介護施設で働くヘルパーにおいては、特にメンタルのケアをしていくことが必要です。

ヘルパーがストレスを溜めこむことで、利用者へのサービスに影響が出るだけでなく、数珠繋がりで事業所全体に影響が出てしまう可能性があります。

サービスの質の低下や不適切なケア

- 動作が雑になったり、利用者に痛みを与えてしまうなど虐待をしてしまう。

- 時間に追われ、利用者の話をしっかり聞きながらケアができない。

- 介護技術が低下し、利用者の安全を確保できない。

- 利用者の希望や意向を尊重できず、一方的なサービスになる。

- 利用者の不安や孤独に寄り添うことができず、精神的な安定を損なう。

- 笑顔が減り、利用者に不安感を与えてしまう。

利用者との関係悪化やトラブルの増加

- 利用者の話をじっくり聞くことができず、信頼関係を築けない。

- 表情や言葉遣いがきつくなったり、暴言を吐いたりして、利用者を傷つけてしまう。

- イライラした態度が利用者に伝わり、口論や言い争いが増える。

- 利用者のちょっとした言動に過剰に反応し、人間関係が悪化する。

ヘルパー自身の心身への影響

- 意欲や情熱を失い、仕事へのモチベーションが低下する。

- 何事にも無関心になり、利用者に冷たい態度を取ってしまう。

- ストレスに耐えられなくなり、仕事を辞めてしまう。

介護事業所への影響

- サービスの質が低下し、利用者からの信頼を失う。

- 悪評が広まり、利用者が減ってしまうなど、評判が下がる。

- ヘルパーの離職率が高まり、新たな人材を確保できなくなる。

- サービスの提供体制が維持できなくなり、事業運営が困難になる。

離職防止と人材定着の課題解決にも繋がる、職員のためにできる、働きやすい職場環境づくりのヒントをまとめたコラムもぜひ、あわせてご覧ください。

職員のメンタルが不調になる前に!ストレスのない環境を考える方法

職員のメンタルが不調になってから、ケアの方法や環境を整えるのでは遅く、日頃から職員の働きやすい職場環境を整えていくことが、職員を守り、事業所の運営を守るためには必要です。

1.ヘルパーへのサポート体制の強化

定期的にストレスチェックを行うことで、職員の異変を早期発見・早期対応することができます。また、人員不足で大変であっても、正社員の方や一定の要件で勤務をされている方であれば有休の取得は義務付けられています(労働基準法第39条)。

有給休暇の取得方法を見直すなどし、事業所が主体となって職員の心身のリフレッシュを推奨することで、職員の方の安心にも繋がるでしょう。

2.労働時間や業務量の見直し

どうしても、サービスを行って事務作業があったとしても、日によっては全く対応できない職員の方も多くいらっしゃるかと思います。 事務作業はICTの活用が増加傾向で、国保連への請求だけだなく、シフト作成や記録管理なども、ICTを活用することが一般的になり始めています。人にしかできないことに時間を割けるように、業務効率化をしていき、残業時間の短縮や人員の調整をしていくことも、職員の負担軽減には必要です。

3.研修制度の充実

職員の中には、新しい資格を取得したい方や、キャリアアップやスキルアップをしていきたいと考えながら、日々の忙しさを理由に実行できてない方もいらっしゃると思います。介護技術や知識に関する研修を定期的に実施するなど、研修内容を個々のスキルアップにしっかり繋がるようなものを検討していくことが必要でしょう。

4.相談しやすい環境づくり

何かあれば個別相談ができると職員に説明をしても、なかなか相談しづらいという人も多くいらっしゃると思います。職員の方が相談できる環境を作るためにも、定期的に面接をスタッフと行う習慣を持つことがオススメです。

時間は15分〜30分からでも、些細な変化を察知するきっかけを作ることから始めると良いでしょう。

また相談窓口を設置することで、何かあれば相談できるという精神的に安心できる体制を用意することも必要です。

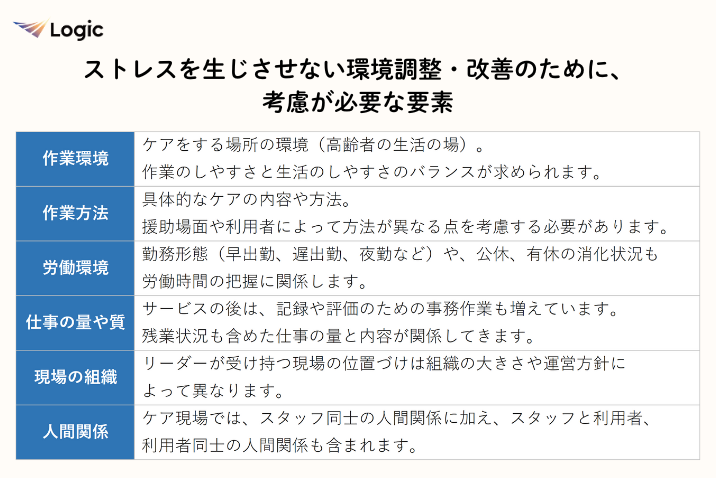

なお、上記ケアの方法を実行するには、職場内の環境を調整する必要があります。ストレスを生じさせない環境調整、環境改善には以下の要素が含まれるため、これらを考慮しながら事業所にあった方法を検討していきましょう。

参照・一部引用:

認知症介護研究・研修仙台センター「介護現場のためのストレスマネジメント支援テキスト」(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/118423.pdf)

ストレスのない情報連携方法や業務の管理で職員の負担を軽減

どうしても人とのコミュニケーションが多く、業務の偏りにより業務量が多くなりがちな介護の現場。

例えば、訪問介護の場合、サービス終了後や月に数度、実施記録用紙を事業所に提出しに行かなければならない、あるいは、記録用紙の回収が月末になってもされないことで、ヘルパーやサービス責任者の双方にストレスがかかるとよく耳にします。

このような問題も、実施記録を電子化することで、提出・回収の手間がなくなり、双方の負担が軽減され、その分職員の皆さんが働きやすくなります。

また、運営指導で当時の記録などを準備することになったとします。ただでさえ時間がない中、過去の書類を確認するために残業が集中してしまう。

そんなときも、記録が電子化されていると、必要な人の情報を期間を絞って検索するだけで、確認もスムーズにでき、残業時間の削減にもつながります。

対人関係がストレスな場合、なるべく直接的なコミュニケーションを避けたいものですが、記録が電子化されていることで、過去の記録の確認も直接的なコミュニケーションを避けて行うこともできるため、ハラスメント対策としてもICTは役立つといえます。

弊社のCare-wingでは、上記のような活用方法のほか、特定事業所加算の運用負担を軽減できる機能なども持ち合わせています。

また、前のヘルパーが利用者にどのようなケアを行っていたのか、どこに留意しないといけないのかなど、ケアの内容の連携がしっかりとされていないことでストレスがかかるケースにも、前回のサービス内容が共有される機能もあり、忙しさによる連携漏れを防ぐこともできます。ぜひ、資料から情報収集してみてください!